弱いです。

腹です。

オナカです。

先日、朝から東京へ行きました。約束の時間は始発より二、三本遅いもので充分間に合う待ち合わせでした。

しかしながら、滅多に朝の電車などのらないので緊張します。

それですので、目覚ましよりも早く起床して準備を整えます。すると、出発時刻より早めに支度が済み微妙な時間の余裕ができます。

ということで、早めに家を出て始発に乗ります。

最低限乗らなければならない特急よりも二本早めの特急電車。

勿論、目的地には二十分少々早めに到着しました。

ここで、一旦私の朝食の話をしておかなければなりますまい。

混んでいそうな電車に乗る日の朝ごはんは、食べないに越したことはありません。しかし、遊びに行くわけでもなく多少とはいえ肉体を動かす予定があるので何かしらは食べておかなければもちません。

と、いうことで自分の体に一番近い食べ物を少量とります。

バナナとヨーグルト

多分、トルコの手前ブルガリアの山奥、そこに生息していた猿の遺伝子が入っているのだと思います。

逆に決して朝から食べてはいけないのが、魚定食とかベーコンと目玉焼きとトマトとレタス、リンゴ。もちろん牛丼なんてもっての他です。

そんなものを早朝の電車に乗る日に食べたら、目的地に到着できません。または何度も電車を降りる羽目になります。

お腹が弱いんです。

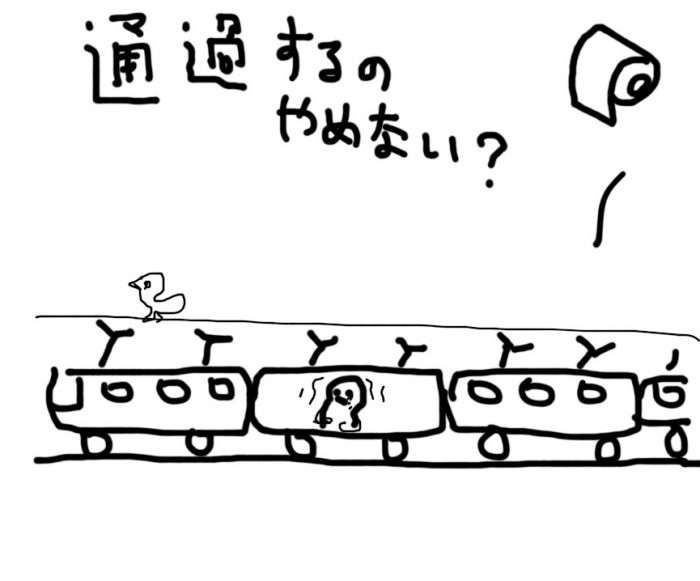

寝起きに間髪入れずに重い朝食を食べて電車に乗ると、ほとんど地獄です。腹痛に苦しみ打ち震えながら到着駅を目指す恐怖がわかるでしょうか。途中下車すれば遅刻は確定してしまう、なんとか次の駅までは耐えたいと思いながらひ汗を垂らして手摺に掴まるあの気持を。着きそうでつかない電車の最後のノロノロ運転の切迫を。通過駅の絶望を知っているでしょうか。

お腹が弱いんです。

しかし、私は決して忘れません。

朝の通勤ラッシュの人々にも同士がいることを。

あれは、学生時代の横浜駅だった。

襲い来る腹痛に悶えながら乗っていた京浜急行の電車で、上大岡〜横浜間のなんと長く果てしのない距離だったことか。横浜到着間際に車窓から見えてくるプールにどれだけ励まされ、あと少しと感じたことか。そして、その先で電車が詰まり見えているのに辿り着かない駅の目眩がするほどの切望感といったら。

そして、到着と同時に階段を半ば転がるようにして下り、JR連絡通路からトイレへ向かうマイ・シルクロード。

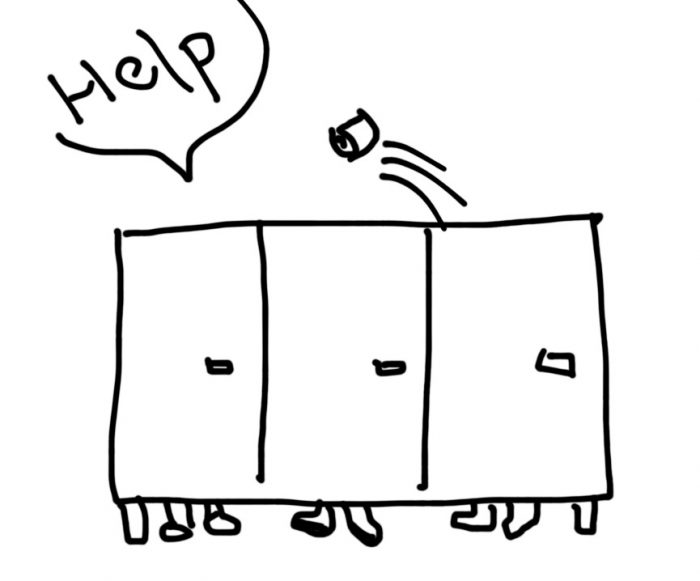

通勤と通学で朝から混雑しているJR横浜駅のトイレ。個室の前に一列にならんだ人々。

十人とは言わないが、五、六人は並んでいた。しかし、私の切迫具合は半端がなかった。耐え抜いた電車内から引き続きひ汗が全身を流れ、顔面は蒼白、目眩のようになった景色はピントもはっきり合わない。

そして、私はその列に並ばずに一気に最前列までよろけながら辿り着くと、

「お腹が痛くて、もう、だめなんです・・先に入れさせて下さい」

懇願だ。

先頭付近に並んでいた人達は、外見から緊急性を判断したのか、その願いを聞き入れ、快諾してくれた。ひとつの目的のもとに集った各自が、レベルは違えどもそれぞれに逼迫し、もよおし、急かされていたあの朝という時間にも関わらず。

あの時、あの小さな空間で、同じ苦しみを味わいながらも「先に行け」と道を譲ってくれたあの勇気ある人達の行動を私は一生忘れないだろう。

彼らが自民党であれ共産党であれ仏教であれ無神論者であれ、核燃料に賛成や反対のどちらであっても、また、男女の雇用機会に前向きか後ろ向きかといった主義や趣向、哲学などに関わらず、彼らを信じる。そしてこう呼ぶだろう。

同士達よ!

かの革命家のゲバラは切迫した状態で自身の喘息薬か弾丸のどちらかを選ばなければならなかった時、弾丸を選択した。

だが私は、一巻きのトイレットペーパーを選ぼう。

それは自らの主義主張の為ではなく、同じ苦しみを味わう同士たちが絶望の末に辿り着いたあの個室の中で、「紙が無い」という最後の一撃をくらって揚げる白旗の代わりに、その上空から投げ入れる掩護射撃の一巻きとしてである。

私は毎日が快便の人間を一切信用しない。

我々の同士は、歌の上手い下手や質の如何に関わらずライブ中に腹痛で個室へ駆け込む歌手である。生きにくい体質に生まれてしまったあらゆる切迫者である。

同士達よ!諦めるな、あと一駅だ。

久し振りに辿り着いた都会のど真ん中で、私は腹痛になった。

だが、これまでの経験から二本早く乗って来た特急のお陰で個室に籠ることが許された。

だから私は一般の人とは違う時間の電車に乗ることになるし、一人で電車に乗りたいと思っている。

あの、最後の一駅の遠さを今でも決して忘れることが出来ないからだ。